音声合成の導入で情報リテラシー教育用教材を充実

〜ガイダンスの「標準化」「自動化」を実現〜

学習院女子大学図書館様 導入事例

お客さま情報

所在地:東京都新宿区戸山3-20-1

URL:https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/library/

学習院女子大学図書館は、学習院女子大学の附置教育研究機関として学術研究活動を支援し、知的営為に貢献する役割を担われています。1982年に新築された現在の図書館は、自然光あふれる美しい建物で利用者に親しまれ、1985年の第1回日本図書館協会建築賞の優秀賞を受賞されました。

学習院女子大学図書館の歴史は、学習院女子大学の前身である学習院女子短期大学の開学とともに始まりますが、学習院の女子教育の起源は1877年の学習院創立にまで遡ることができます。

伝統と歴史を引き継ぎながら時代とともに進化し続ける学習院女子大学を、学術研究面で支える図書館は、質の高い利用者サービスを提供する傍ら、新しい教育メソッドの開発と検証にも余念がありません。

規模の小ささを活かし、固定観念にとらわれない闊達な発想で、学生への「知の普及」に意欲的に取り組まれている学習院女子大学図書館、その挑戦は今後も続くことでしょう。

この事例に関するソリューション・商品

お客様インタビュー

学習院女子大学図書館では、学生向けeラーニング教材の音声として、当社の『ボイスソムリエ』を採用していただきました。

今回は本製品導入前の課題と導入による効果について、お話を伺いました。

導入の経緯

3つの情報リテラシー教育

本学では、情報リテラシー教育(情報を利活用する能力を培うための教育)の一環として、情報機器の操作を習得する正課の授業がありますが、図書館でも独自の内容でガイダンスを実施しています。

| 名称(呼称) | 図書館ガイダンス | OPACガイダンス (情報処理授業の一環) |

情報検索ガイダンス |

|---|---|---|---|

| 目的 | 図書館利用の習熟 | 資料検索システム OPACの理解 OPAC検索の習熟 |

DB・電子ジャーナル検索の習熟 |

| 対象 | 1年生 | 1年生 | 1〜4年生 |

| 参加人数 | 約450名 | 全10クラス 計 約400名 |

1回あたり約30名 |

| 準備・実施期間 | 2月〜4月 | 5月下旬〜6月上旬 | 通年 |

図書館で実施している情報リテラシー教育には、次の3種類があります。

- 入学者を対象に図書館利用に習熟するために年一回実施する「図書館ガイダンス」

- 図書館が所蔵する資料を検索するシステム“OPAC”の使い方を学ぶための「OPACガイダンス」

- 先生方からの要望により、個別にゼミやクラスに出向いて行なう「情報検索ガイダンス」

図書館の情報リテラシー教育の担当者が、多岐にわたる事柄から話す内容を決め、それにもとづいてコンテンツや資料を作成し、実際に会場に出向いてライブで授業をしていたわけです。

情報リテラシー教育の担当者は、現在2名ですが、2008年当時は1名しかいない状態であり「これでは新しい展開や業務変革は望めない」ということで、教育内容の質をおとさず、かつ、実施回数を増やせるような効果的な方法がないかと考え、人工音声の活用を思いつきました。

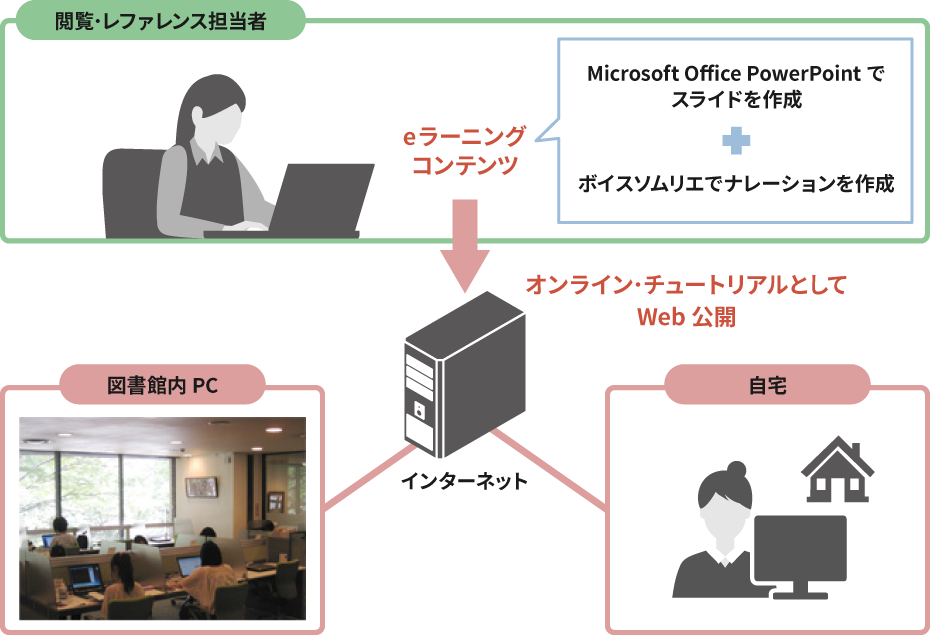

PowerPointで作成した資料に合成音声をナレーションとして組み込み、スライドショーで自動再生ができるオンラインチュートリアルにすれば、「人」対応であるがゆえの諸々の課題も解決できると考えたのです。

3つの課題

課題1.恒常的な要員不足を解消すること

担当者が1名の状態では、交替要員がいないため、授業の日は体調が悪かろうが這ってでも出て行かなければなりませんでした。

また、カウンターの担当も兼務しているため、授業でカウンターを不在にする間は、他のスタッフに代行してもらうわけですが、カウンター業務に精通していないだけに利用者からの質問に上手く答えられず、利用者サービスの質の低下を招いてしまうという問題も抱えていました。

課題2.指導技術の品質を確保し、維持していくこと

従来のように「人」の力に頼った授業方法では、担当者が人事異動や配置替えで入れ替わってしまうと、指導技術を一定に保つことが難しくなります。 そのため、人事異動や配置替えのたびに、前任者の知識や経験をどう継承するかが大きな課題でした。

大学では、ガイダンスシーズンの時期には、アルバイトや派遣・委託職員を雇い入れたりするところもあると聞いています。

要員の数を確保するだけでなく、ひとりひとりに高い指導技術を発揮してもらえるような環境が整備されているところであればよいのですが、数を確保できなくても質を極めるにはどうすればよいか、逆転の発想で勝負できないものか、常に考えていました。

課題3.オーラルスキルを向上させること

担当者も人間ですから、緊張して上手く喋れなかったり、喋ろうと思っていたことが抜けてしまったり、時間配分を誤ったりということが起こりえます。 また、担当者が複数人いる場合は、担当者の知識や言葉遣いで説明が違ってくることも考えられます。

担当者が同じであっても、毎回、同じ内容を、同じ言葉遣いで、同じニュアンスで話せるわけではありません。 でも、聞き手である学生にとってみれば、同じ内容の講義を受けたいわけです。

学生にとって学習機会の公平性や内容の均質性が損なわれないようにすることも、目的のうちにありました。

導入の決め手

「一番人の耳になじむ」音声

eラーニング教材に音声を付けるにあたっては、他社の製品やフリーソフト・シェアウェアについても調べました。

いろいろな文章を打ち込んで比較してみましたが、句・節のつなぎ目も違和感がなく、他の製品に比べて非常に滑らかなことがテストの段階で確認できました。

また「朝(あさ)」と「麻(あさ)」など文脈に応じて単語のイントネーションの使い分けができているのが、「ボイスソムリエ」を導入する決め手となったしだいです。

システムの概要

導入効果

図書館にとっての導入効果

省力化・省人化

コンテンツや資料の作成に時間をかけ、1日のうちに複数コマの授業を行なうのは負荷が大きかったのですが、eラーニング教材は、いったん作ってしまうと内容の更新が必要最低限で済み、何回でも再生可能です。事前に、どういう内容を、どういうニュアンスで伝えるかという部分を詰めてシナリオを作成しておけば、話し忘れや言葉遣いによる齟齬(そご)もありません。

また、いつも一定時間内に終わらせることができます。

いままでは人がライブで授業を行なうことが当たり前と考えられてきましたが、ボイスソムリエを使ったeラーニングに代替させることで省力化・省人化を実現できました。

Web公開したことで、日程調整や会場確保が不要になったことも利点ですね。

内容の均質化

「情報検索ガイダンス」は先生の専門に応じたオーダーメイドな授業のため均質化することはできませんが、「図書館ガイダンス」「OPACガイダンス」はレディメイドな授業であるため共通項をくくりだせば他にも活用できます。内容を均質化したことも、省力化につながりました。均質性・公平性の維持

ガイダンス内容の均質性・公平性が維持されることで、学習機会の平等が担保されたことは、学生にとって良い結果になっています。「いつでも」「どこでも」「繰り返し」「自分のペースで」自習が可能

いままでは、その場所に出向いて、何時から何時までいなければならないというような制約がありましたが、オンラインチュートリアルとしてWeb公開することで、利用者は、いつでも、どこにいても、繰り返し、自分の理解度にそって、学習できるようになりました。このオンラインチュートリアルは、どの学科の何年生がどういった学術情報を必要とするかを把握している図書館員による自作のeラーニング教材ですので、ポイントをおさえつつ段階的な学習が可能な構成になっています。

文字・静止画・動画のPowerPointにナレーションが加わったことで、教材の表現の幅が広がり、学生の理解度を高める効果も確認できました。

今後の展開

1.eラーニングの多元的活用

現在、図書館が行なっているガイダンスは、図書館利用やOPAC利用についての基本的な内容に限られていますが、色々な内容のeラーニング教材を展開してゆきたいと思っています。

例えば、ついこの前まで高校生だった新入生に、大学生としてのスタディスキルを身につけてもらうための「初年次教育」や、基礎学力が不足していて大学の授業についていけないといった学生をフォローアップするための「リメディアル教育」などです。

大学の教養課程・専門課程で、そのための時間を割くことは難しいため、eラーニングで行なえないかという話もでてきています。

2.インタラクティブ性の向上

いまはまだeラーニングの端緒が開かれたばかりで、図書館側が学生に教えたい内容を片方向で提供する段階に留まっています。 これを発展させて、学生がeラーニングのコンテンツを聴いて、わからないことがあったとき、それをすぐにメールなどで図書館側に質問できるような、いわゆるクイックレファレンス的な体制を整えたいと思っています。

eラーニングを推進することで、「来館型のサービス=場としての図書館」という従来の内向きな役割に終始するのではなく、震災などの影響により、図書館という場が機能しない場合でも、「オンサイトで安定的提供可能な利用者サービスの充実」に向けて積極的に取り組んでいきたいと思います。

この事例に関するソリューション・商品

- 本事例中に記載の内容は掲載当時のものであり、変更されている可能性があります。

- 本文は特定のお客さまでの事例であり、全てのお客さまについて同様の効果が得られるわけではありません。